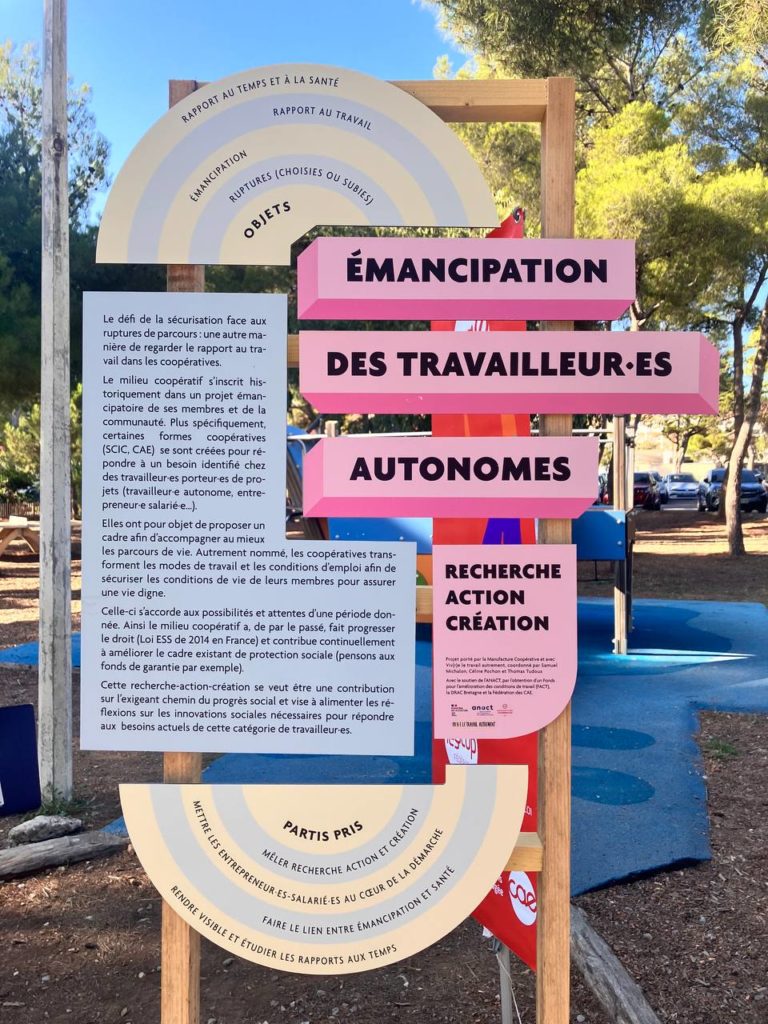

Le champ d’étude est limitatif aux coopératives dont l’objet est l’accueil, l’accompagnement de travailleur.es autonomes. Ce choix est fait dans le but d’aborder la question des coopératives, non pas sous l’angle des statuts mais sous celui du rapport au travail.

La population concernée par ce travail de recherche-action-création est celle de travailleur·es s’attachant à créer leurs emplois dans un cadre d’économie sociale.

Des entretiens qualitatifs

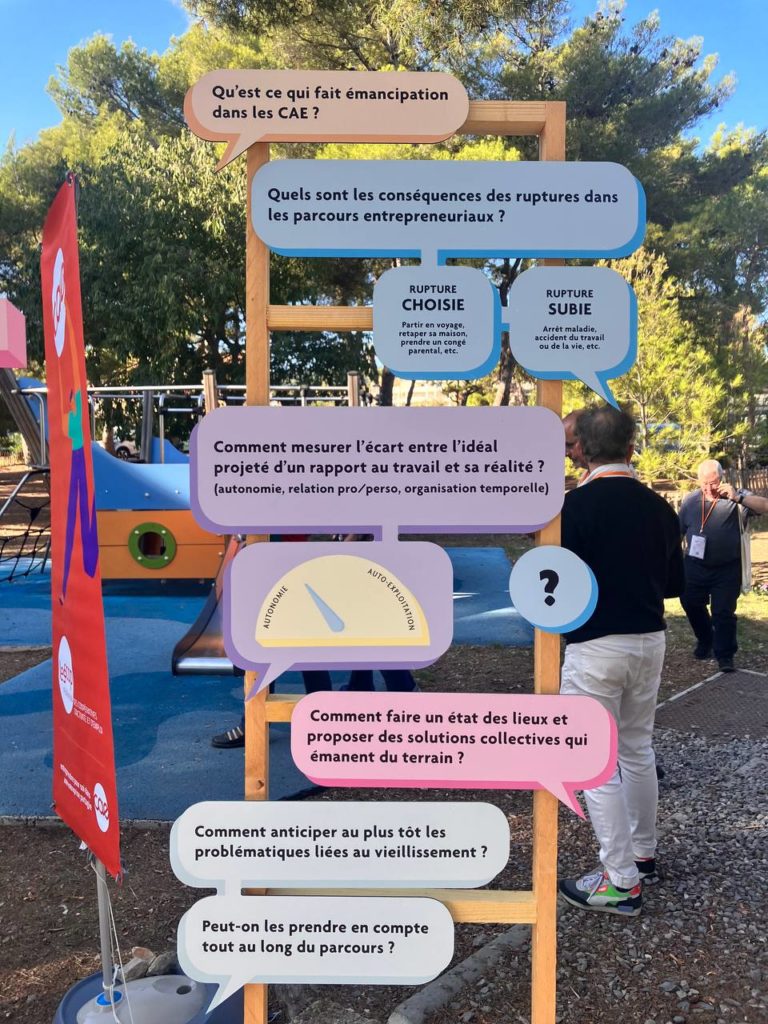

Avant de lancer la démarche dans le milieu de manière large, nous avons commencé par une phase de test auprès d’un panel de répondant·es pour tester la méthode exploratoire. (voir l’appel à témoignages) Ces entretiens nous ont permis d’explorer la thématique de manière large auprès de divers publics: entrepreneur·es, chargé·es d’accompagnement… Cette première étape a été la base de la construction d’une méthodologie d’entretiens individuels et collectifs.

Nous avons proposé des entretiens semi-directifs pour se raconter : les projections du parcours entrepreneurial au démarrage, les écarts et confrontations avec le réel, les imaginaires vérifiés ou non de l’accompagnement coopératif, les types de rupture, les modalités, les raisons, en quoi elles ont été accompagnées… et bien sûr penser l’action, les remédiations individuelles et collectives.

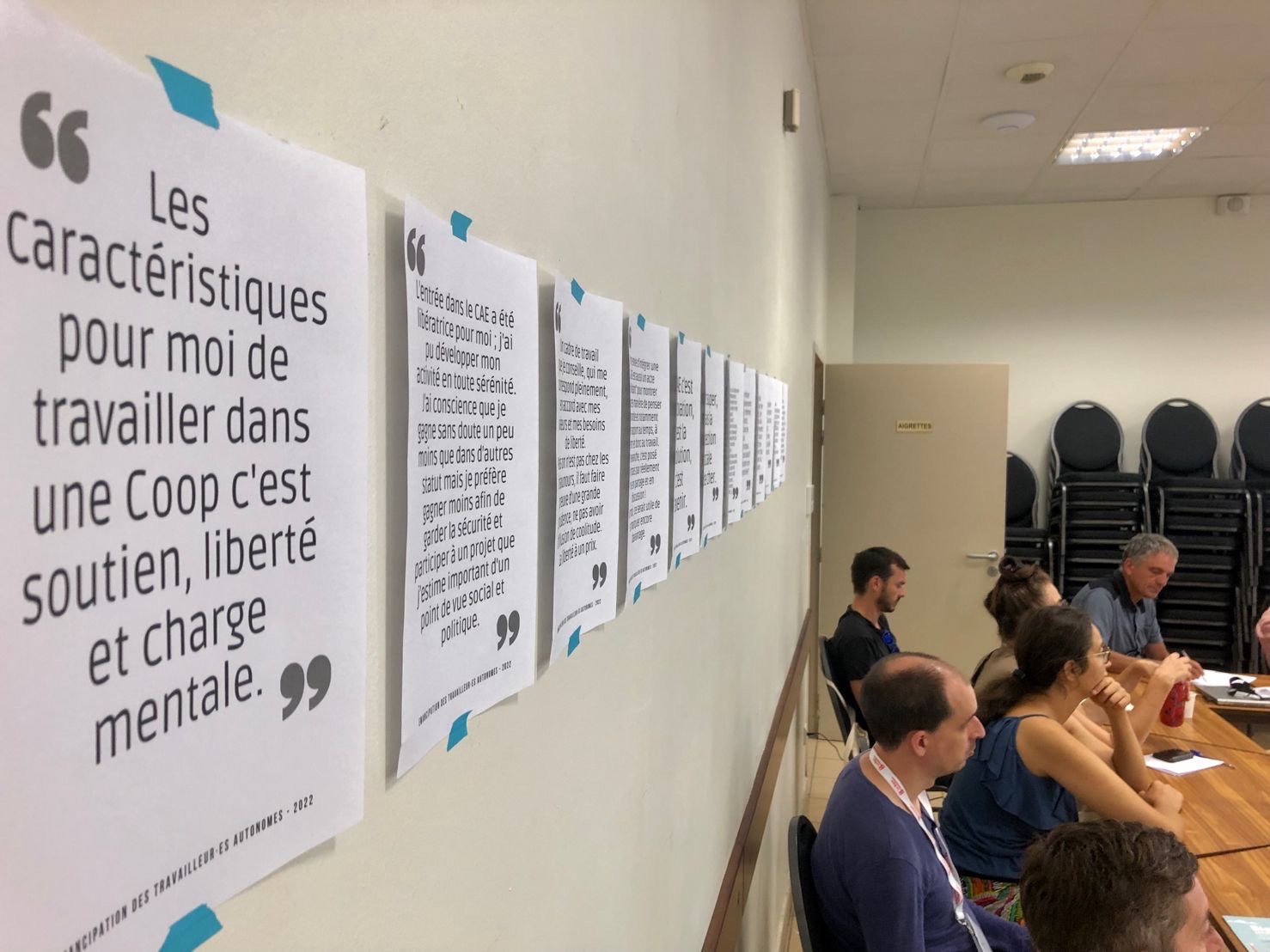

Nous travaillons ici sur la force du témoignage et recherchons une approche sensible.

45 entretiens individuels sur les ruptures de parcours subies et choisies, l’accompagnement et la santé au travail au sens large ont été réalisés. Puis 3 sessions collectives thématiques sur la transmission des activités en coopérative, la longévité et ce qui fait ancienneté, et enfin le rapport au temps ont complété ce travail avec les entrepreneur·es.

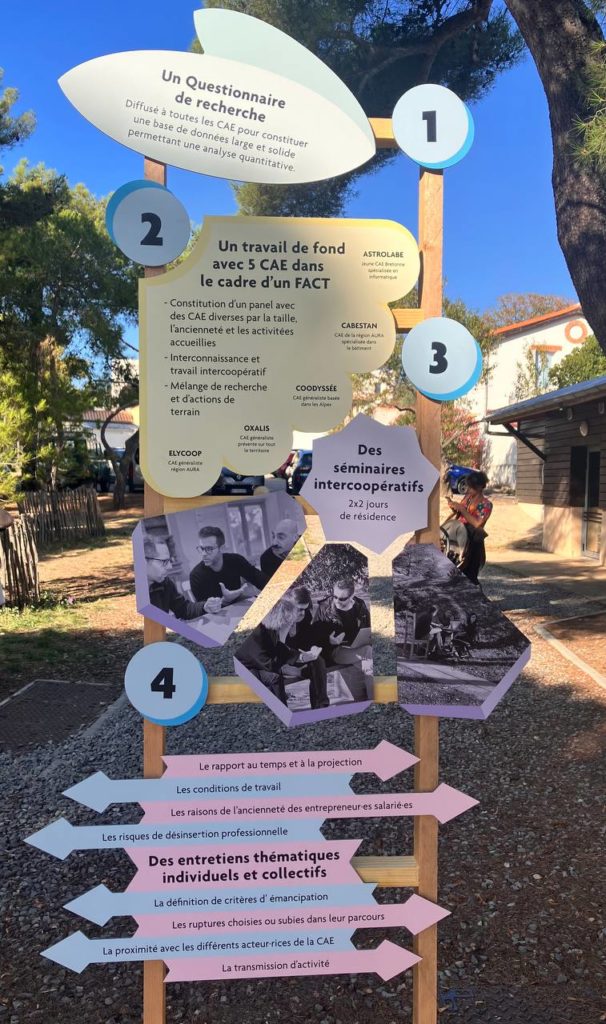

Un travail au long cours avec 5 coopératives

On peut présumer d’un enjeu fort pour les coopératives à accompagner et faciliter l’inscription dans la durée de cette population, tout comme dans les entreprises non coopératives, et ainsi conserver les seniors dans cette forme d’emploi. C’est à partir de cette entrée, que nous avons travaillé avec 5 CAE pour étudier les parcours des travailleur·es. Un FACT a soutenu cette démarche au long cours.

Un questionnaire de recherche

Un questionnaire à destination des travailleur.e.s autonomes, entrepreneur.e.s salarié.e.s à la fois :

• Base de données statistiques quantifiable pour l’analyse

• Ressources en verbatim de vécus, exploitable pour le contenu direct

Les données économiques et sociales des coopératives

Les données économiques et sociales des coopératives nous renseignent sur des critères et indicateurs (occurrence d’interruption de l’activité, nombre d’arrêts maladies, leurs durées, l’effet sur la rémunération…). Leur étude approfondie les données sur les situations rencontrées dans les coopératives.

Ateliers et temps collectifs

Les acteur·es impliqué·es au cœur de cette recherche ont tous un parcours en CAE, comme entrepreneur·e, membre d’équipe, ou les deux. Nous savons combien les postures, trajectoires, visions en CAE sont diverses : nous avons eu à cœur de construire nos analyses avec celles et ceux qui font les CAE aujourd’hui. Au-delà des entretiens individuels et questionnaires, et du travail fait avec le panel de coopératives qui sont des interlocuteur·es régulier·es de construction de la recherche, nous saisissons régulièrement les occasions de diffuser et de discuter nos résultats. Tous ces temps d’échanges, loin d’être un simple outil de diffusion, sont conçus comme des temps de partage et de coconstruction : ils alimentent et enrichissent nos analyses : plusieurs ateliers lors des Bigre rencontres 2021, 2022 et 2023 aux rencontres de la Fédération des CAE, sur invitation de coopératives lors de temps collectifs (séminaires, assemblées générales…).

Un comité de suivi

L’objet de la recherche-action-création n’est pas uniquement un travail analytique. Il s’agit de l’ancrer dans une pratique avec les acteur·trices. C’est la raison pour laquelle nous proposons le suivi de la démarche par un comité de suivi constitué d’acteur·trices coopératifs. Sa fonction est évidemment de permettre aux acteur·es chercheur·es un recul sur le processus de recherche et sur l’avancée des travaux, mais aussi d’avoir un rôle consultatif sur les propositions d’orientations. Enfin, travailler de manière régulière avec un collectif de ce type, vient nourrir et qualifier les hypothèses de départ.

Des temps forts collectifs

La création dans les recherches, voilà qui nous est cher ! Faire des “provocations expérimentales”, c’est-à-dire vivre ensemble une expérience inédite en créant un instant entre parenthèses… Nous avons rendu possible un partage plus large des réflexions, avis et ressentis dans la volonté d’ouvrir les imaginaires politiques. Voici les expérimentations menées dans ce cadre :

Opération coup de poing

Alors que la coopérative serait – par son essence même – un lieu du débat collectif et de consensus (pas de patron·nes, de grèves, ni de syndicats), nous décidons d’organiser une manifestation semi-fictionnelle pour révéler les problématiques sous-jacentes dans le cadre de la Bigre Rencontre 2021.

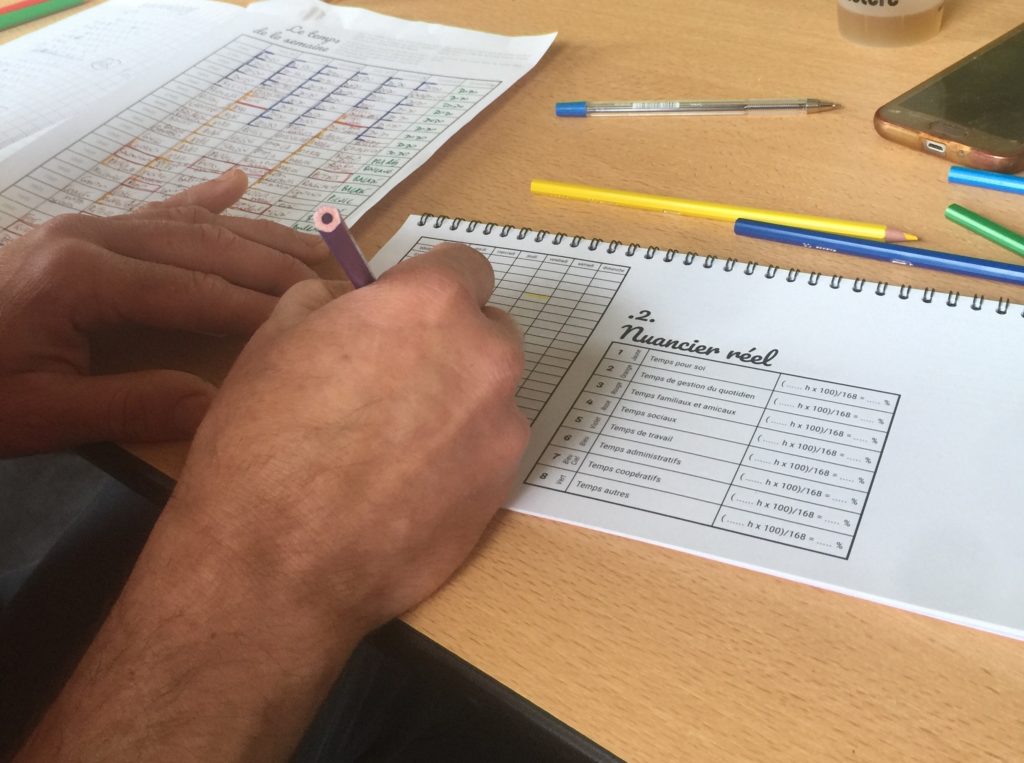

La Pointeuse

création d’un outil collectif de débat sur les frontières temporelles de l’activité pour remettre au centre la question de l’émancipation dans et hors travail.

Voir la partie Ressources pour aller plus loin !

Le Procès

Organisation d’un procès fictif pour jouer sur les limites entre le légal et le légitime. L’objectif est d’étirer, malaxer voire malmener les frontières politiques des CAE.

Une expérimentation : le temps suspendu

Tout nous invite à repenser la place occupée par l’emploi comme notre rapport au temps, pour redonner du pouvoir d’agir aux aspirations individuelles et collectives. Or, les premiers résultats de notre recherche indiquent un décrochage entre la liberté théorique qu’offre le statut d’entrepreneur·es et son expression pleine et entière dans les situations de travail.

Le temps suspendu c’est une pause de plusieurs mois, financée et accompagnée pour bien l’organiser. Dans un cadre expérimental, quatre Coopératives d’Activité et d’Emploi financent une pause de quelques mois à des entrepreneur·euses salarié·es tiré·es au sort ! Cette expérimentation vise à provoquer des pauses pour mieux en observer les ressorts comme les freins !

Une expo sur la démarche